Un viaggio tra solitudine, ricordi, malinconia e decadenza.

In Rays of the Light è un’avventura narrativa in prima persona, un walking simulator ideato dall’indie russo Sergey Noskov, noto per titoli come 7th Sector e per il precedente The Light del 2012. Questa versione, pubblicata da Sometimes You nel 2020, è essenzialmente un remake moderno che introduce grafica 3D in tempo reale e significativi miglioramenti tecnici, pur mantenendo l’intento narrativo originale.

Il titolo è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4/5, Xbox One/Series S|X e Nintendo Switch, con una durata complessiva breve, stimata in 1-2 ore per il completamento di entrambi i finali. È una vera e propria esperienza indie contemplativa, proposta a un prezzo più che accessibile.

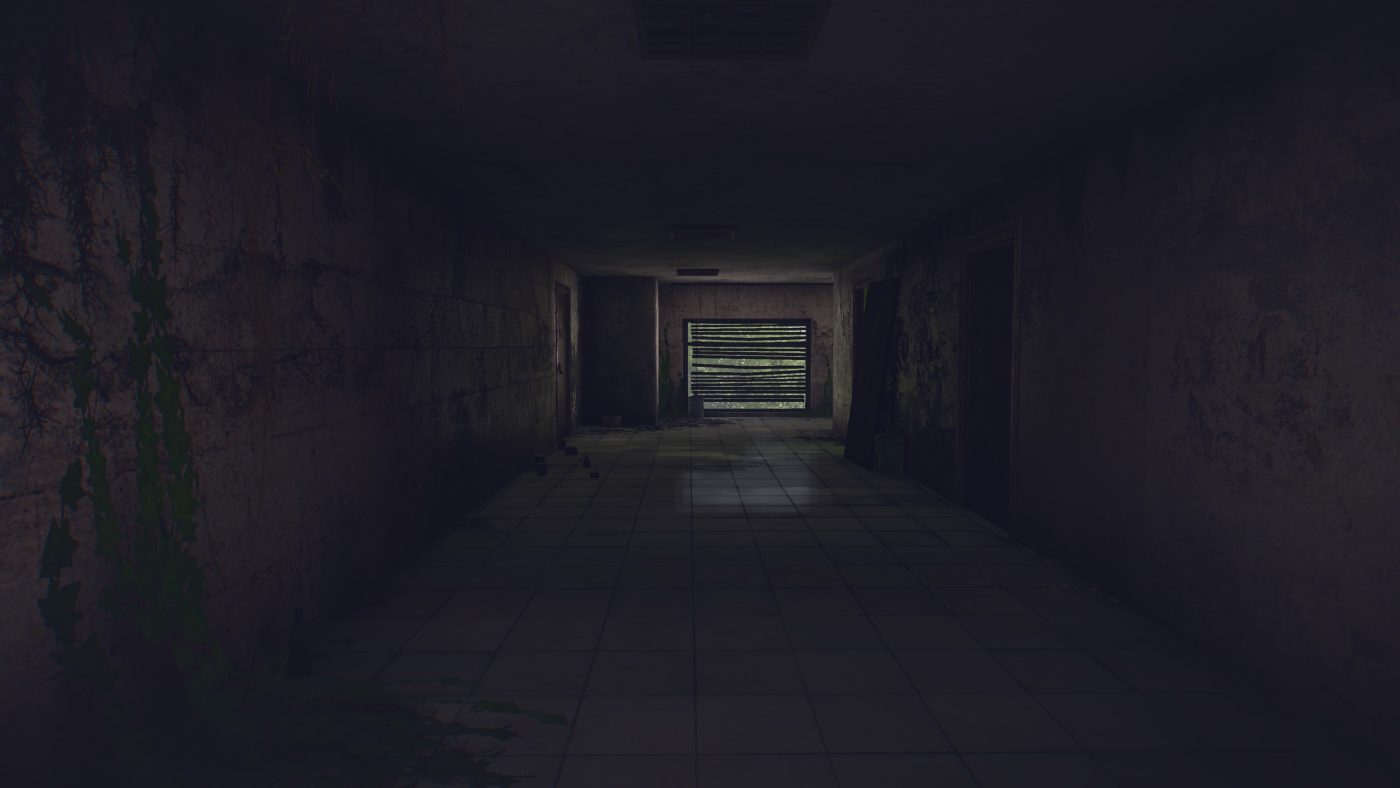

La struttura narrativa consente al giocatore di esplorare in solitaria una scuola abbandonata e un bunker sotterraneo, alla scoperta di documenti, note sui muri e appunti che ricostruiscono lentamente ciò che è successo alla civiltà umana, senza dialoghi né personaggi attivi. È un’esperienza meditativa, ricca di atmosfera, che si rivolge a chi apprezza il silenzio, i luoghi vuoti e la riflessione sul tempo e sulle conseguenze delle nostre azioni.

L’obiettivo del titolo non è divertire con azione o meccaniche complesse, ma evocare emozioni attraverso ambientazioni decadenti, musica emotiva e suoni ambientali: una lobby silente del nulla, scandita solo da passi scricchiolanti o sirene in lontananza. I pochi enigmi presenti – come sblocco di armadietti, combinazioni numeriche, chiavi da trovare – sono semplici ed intuitivi, poco numerosi, e servono a scandire il ritmo esplorativo senza diventare tediosi.

In Rays of the Light si presenta insomma come un’esperienza breve, ma intensa e artistica, capace di lasciare un segno emotivo grazie a una forte atmosfera, una colonna sonora malinconica e uno storytelling immersivo senza pretese, ideale per chi cerca qualcosa di diverso ed immediato rispetto al tipico action game.

La Russia indipendente

Il principale artefice di In Rays of the Light è Sergey Noskov, uno sviluppatore indipendente russo noto per il suo approccio profondamente personale e autoriale alla creazione videoludica. L’opera rappresenta quello che si può definire un “solo development”: Noskov si è infatti occupato praticamente di ogni aspetto della produzione originale, dalla scrittura alla programmazione, passando per il level design e la regia artistica.

Nato come remake del suo precedente gioco del 2012, The Light, questa versione moderna è il frutto di una rielaborazione tecnica e concettuale che riflette la maturazione artistica dell’autore.

Noskov si è già fatto notare nel panorama indie internazionale con 7th Sector (2019), un altro titolo atmosferico che ha riscosso buoni consensi per il suo world-building criptico e la colonna sonora coinvolgente. In entrambe le sue opere, è evidente una poetica personale: luoghi desolati, silenzi carichi di senso, una narrazione fatta di ambienti piuttosto che di parole.

Noskov è un autore che abbraccia in pieno il minimalismo, tanto nella scrittura quanto nell’interazione, e crede profondamente nella capacità dell’ambiente di comunicare emozioni e concetti filosofici. In Rays of the Light riesce proprio a comunicare tutto ciò.

Anche l’aspetto sonoro gioca la sua parte, e Noskov si è avvalso della collaborazione del compositore Dmitry Nikolaev, già suo partner in 7th Sector. La loro sinergia è evidente nell’uso della musica non come semplice accompagnamento, ma come veicolo narrativo a tutti gli effetti.

Nikolaev, pur non essendo molto conosciuto al di fuori della scena indie russa, dimostra una sensibilità rara nel comporre paesaggi sonori in grado di riflettere emozioni complesse come solitudine, colpa e abbandono.

Il gioco è stato pubblicato da Sometimes You, un piccolo editore indipendente con sede in Russia, specializzato nella distribuzione di giochi indie su console. Fondata nel 2014, Sometimes You ha costruito una nicchia importante nel settore, fungendo da ponte tra piccoli sviluppatori e grandi piattaforme di distribuzione come PlayStation Store, Xbox Live e Nintendo eShop.

Il loro catalogo comprende titoli di vario genere, ma l’editore è noto per il supporto a giochi artistici o concettuali come Blind Men, The Mooseman e Energy Cycle. Nonostante budget modesti, la casa editrice garantisce un lancio multipiattaforma e un supporto tecnico essenziale per gli sviluppatori indipendenti, anche nei contesti meno accessibili come le console.

Sometimes You si è inoltre distinta per la rapidità nel portare giochi a basso costo su tutte le piattaforme principali, contribuendo a rendere titoli di nicchia accessibili a un pubblico più ampio.

Tuttavia, è stata anche oggetto di critiche, da parte di stampa e pubblico, per l’occasionale pubblicazione di giochi tecnicamente acerbi o troppo brevi: una questione legata al modello di business, che punta più sulla quantità e sulla sperimentazione, che sulla rifinitura maniacale.

Una trama da ricostruire

La trama è deliberatamente criptica, frammentaria e profondamente simbolica. Non esiste una narrazione lineare esplicita, né personaggi con cui interagire: tutto viene raccontato attraverso l’ambiente, gli oggetti lasciati indietro e i messaggi sparsi nei luoghi abbandonati. Il giocatore veste i panni di un individuo anonimo che si risveglia da solo all’interno di un edificio scolastico, immerso in un mondo deserto, in rovina. Non viene fornito alcun contesto iniziale: non ci sono dialoghi, né testi introduttivi. Si è semplicemente lasciati a vagare, in silenzio, attraverso corridoi vuoti e stanze sommerse dalla polvere del tempo. Con il procedere dell’esplorazione, si comincia a comprendere lentamente che il mondo ha subito un evento catastrofico.

L’ambientazione, una città dell’ex blocco sovietico, probabilmente post-nucleare, suggerisce un collasso globale, forse legato all’energia atomica, all’inquinamento o semplicemente alla negligenza dell’uomo. Note scritte a mano, lavagne con formule, fotografie scolorite e dispositivi radio rotti iniziano a costruire una cornice narrativa inquietante. Si scoprono riferimenti alla fine della società, all’abbandono improvviso degli edifici e a un’umanità ormai scomparsa.

La scoperta poi di un bunker sotterraneo segna un punto di svolta nella narrazione. Qui, il tono si fa più cupo e spaventoso, claustrofobico: stanze anguste, rumori di fondo inquietanti e messaggi sempre più criptici tracciano il percorso mentale di chi si era rifugiato lì dentro, lottando contro la paura e il senso di colpa. La discesa nel bunker è una metafora: rappresenta un viaggio interiore, una sorta di purgatorio dell’anima dove il protagonista, e per esteso il giocatore, affrontano domande su colpa, redenzione e oblio.

Il gioco culmina con la possibilità di raggiungere uno dei due finali, che dipendono da una meccanica semplice ma simbolica: l’esposizione alla luce. Se durante il gioco si passa più tempo all’esterno, alla luce del sole, si otterrà un finale positivo, più luminoso e pacificato. Al contrario, se si resta prevalentemente all’interno, nell’oscurità, il gioco offrirà un epilogo più oscuro e disperato. È una scelta morale sottile, difficile da premeditare e che per questo lascia spazio alla natura impulsiva del giocatore, riflettendo la volontà o meno di affrontare la realtà, di uscire alla luce oppure di rifugiarsi nell’ombra del passato.

L’intera trama, dunque, è una grande allegoria sulla fine dell’uomo e la sopravvivenza del mondo naturale. Il protagonista non è un eroe, ma un testimone, l’ultimo, di ciò che è stato. La sua storia, come quella del mondo, non viene raccontata attraverso eventi, ma attraverso tracce: oggetti dimenticati, scritte sui muri, silenzi carichi di significato. Una narrazione ambientale densa, che richiede attenzione, sensibilità e partecipazione attiva da parte del giocatore.

Temi profondi ed esistenziali

In Rays of the Light è, prima di tutto, un videogioco contemplativo, e ogni sua componente, dal gameplay alla regia visiva, fino alla musica e alla narrazione ambientale, è funzionale ad una riflessione filosofica e morale. Il titolo affronta alcuni temi esistenziali complessi, con un tono cupo e meditativo, ma mai retorico. È un’opera che non pretende di fornire risposte, ma invita a porsi domande fondamentali: sull’esistenza, sulla memoria, sulla colpa e sulla relazione tra l’uomo e il mondo che lo ospita.

Uno dei temi principali è quello della solitudine, non come semplice condizione fisica, ma come stato dell’anima. Il mondo è vuoto, disabitato, eppure pieno di tracce umane: oggetti dimenticati, foto, scritte, macchie sulle pareti. Non ci sono NPC, non ci sono voci, e l’unico rumore costante è quello dei propri passi. Questa solitudine diventa veicolo di introspezione. Il giocatore si confronta con la propria presenza in uno spazio che sembra essersi dimenticato dell’umanità, come se il tempo avesse continuato a scorrere anche dopo la fine di tutto.

Altro nodo centrale è la responsabilità collettiva. Sebbene non venga mai esplicitato il motivo preciso della catastrofe, i dettagli ambientali (cartelli sull’energia nucleare, zone di quarantena, apparecchiature scientifiche abbandonate) alludono a un disastro provocato dall’uomo. Il gioco non punta il dito su un singolo evento, ma costruisce un’accusa implicita nei confronti dell’arroganza e della miopia dell’umanità moderna. È il classico topos post-apocalittico: ciò che resta non è solo un mondo distrutto, ma le conseguenze morali delle scelte sbagliate.

Tra i temi ricorrenti troviamo anche quello della natura che si riprende i suoi spazi. Piante che crescono attraverso le crepe nei muri, alberi che avvolgono l’asfalto, luce naturale che filtra in luoghi un tempo chiusi. Non è solo un’immagine estetica, ma un messaggio: la natura sopravvive all’uomo. Dove l’uomo ha fallito, la vita continua, silenziosa e resiliente. Questa visione, per quanto malinconica, suggerisce una forma di speranza: il mondo non finisce con noi, ma si rigenera. È una visione ecologista ma non dogmatica, presentata attraverso la pura osservazione.

Infine, c’è il tema della luce come metafora del giudizio morale. L’intero gioco è costruito attorno a una dialettica tra luce e oscurità. Non solo visiva, ma simbolica. La luce rappresenta la verità, l’accettazione, forse anche la redenzione, laddove l’oscurità invece rappresenta la negazione, la paura e l’isolamento. Questo verrà suggerito al giocatore sin dall’inizio del cammino, traducendosi nel gameplay stesso: il tempo che si passa in ambienti luminosi o oscuri determina quale finale si otterrà. È un messaggio sottile ma efficace: scegliere la luce significa affrontare la realtà e cercare di convivere con essa, mentre scegliere il buio è ritirarsi nel senso di colpa e nel rifiuto.

In Rays of the Light si rivela allora un’opera che parla di noi, del nostro rapporto con il mondo e con noi stessi. È una riflessione sul tempo, sull’impatto delle nostre azioni e sul valore della memoria. Un’esperienza che, pur nella sua semplicità, riesce a lasciare spazio a una complessa e profonda lettura esistenziale.

Art direction ispirata e convincente

L’impatto visivo di In Rays of the Light è senza dubbio una delle sue componenti più distintive. Il gioco fa largo uso della narrazione ambientale attraverso la composizione degli spazi, la scelta delle texture e il modo in cui la luce interagisce con l’ambiente. Nonostante si tratti di una produzione a basso budget, l’art direction riesce a trasmettere un senso profondo di abbandono, malinconia e bellezza decadente. Il motore grafico utilizzato è Unity, una scelta comune nel panorama indie, che Noskov ha saputo sfruttare al meglio per i suoi scopi espressivi. Rispetto alla versione originale del 2012 (The Light), questo remake sfrutta una versione aggiornata del motore per introdurre luci volumetriche, ombre dinamiche, riflessi in tempo reale, e soprattutto un sistema di illuminazione globale che gioca un ruolo fondamentale nella costruzione del mondo di gioco.

Le ambientazioni sono prevalentemente statiche, ma ricche di dettagli: ogni oggetto, carta, sedia rovesciata o lavagna scritta ha un significato all’interno dell’esperienza. Nulla è lasciato al caso. Lo stile visivo è fortemente ispirato all’estetica sovietica post-industriale: muri scrostati, segnaletica russa, architettura funzionalista, bunker, aule scolastiche con mobilio d’epoca e apparecchiature obsolete. C’è un forte senso di realismo, non solo nel dettaglio grafico in sé, ma nella coerenza dell’insieme. L’ambiente racconta il suo passato non attraverso cutscene, ma tramite l’accumulo di tracce visive. L’interazione è minima, ma il design dei livelli è pensato per stimolare l’osservazione e l’interpretazione.

La luce è protagonista assoluta della messa in scena: il modo in cui penetra da una finestra rotta, si riflette sul pavimento bagnato o illumina un oggetto chiave dà ritmo e direzione all’esplorazione. Ci sono momenti in cui la luce sembra quasi guidare il giocatore, creando un contrasto netto tra ambienti aperti e spazi chiusi, tra l’esterno colonizzato dalla natura e l’interno claustrofobico e decadente. Le zone più buie, come il bunker sotterraneo, usano ombre profonde e palette cromatiche fredde per evocare un senso di oppressione.

Dal punto di vista tecnico, anche se alcune texture non sono sempre dettagliate, con asset ambientali che risultano talvolta ripetitivi, il valore artistico dell’insieme non è compromesso: In Rays of the Light non punta al fotorealismo, che comunque sa toccare, ma all’evocazione emotiva. Una menzione a parte va al minimalismo cromatico. La palette di colori si muove tra tonalità neutre, beige, grigi, verdognoli e punte di ruggine. Questo uso limitato del colore amplifica l’effetto della luce solare, che appare come un elemento quasi spirituale, in un mondo altrimenti spento. Quando si raggiungono spazi più aperti o si esce all’esterno, l’improvvisa presenza di verde crea un contrasto netto e suggestivo.

Possiamo concludere che l’art direction di In Rays of the Light riesce a costruire un mondo silenzioso ma narrativo, sfruttando la grafica come strumento di storytelling. Nonostante alcuni limiti, l’opera raggiunge un livello estetico coeso, poetico e funzionale alla sua visione: una bellezza ruvida, decadente, che parla di memoria, tempo e silenzio.

Parlare con un suono

In un’opera come In Rays of the Light, dove l’azione è ridotta al minimo e il silenzio diventa linguaggio, il comparto sonoro assume un ruolo fondamentale. Il sound design non è solo un elemento d’atmosfera, ma è una parte integrante della narrazione, capace di trasmettere emozioni, tensione e solitudine con più efficacia delle parole. Il mondo che Noskov costruisce non parla con la voce, ma con gli echi, i vuoti sonori, e la presenza assente del rumore umano, se non quello dei nostri passi e del nostro battito.

A curare la colonna sonora è Dmitry Nikolaev, già compositore per 7th Sector. Le sue musiche si iscrivono perfettamente nel tono meditativo e intimista del titolo. Si tratta prevalentemente di brani al pianoforte, spesso suonati in maniera sommessa, con tempi lunghi e note isolate che si perdono nello spazio. A questi si aggiungono ambientazioni sonore stratificate: ronzii elettrici, fruscii del vento, gocce d’acqua, scricchiolii di vecchi mobili e strutture in rovina. Ogni ambiente ha una sua identità sonora precisa e coerente. Il suono della natura è anch’esso centrale: cinguettii lontani, il rumore delle foglie mosse dal vento, il suono dell’erba calpestata sono elementi che rendono vivo un mondo apparentemente morto. Questo dualismo tra la morte dell’uomo, e la sopravvivenza della natura, viene amplificato proprio dal trattamento sonoro. Il silenzio diventa spesso una forma di linguaggio, carico di significato, che pesa, che non rassicura, ma inquieta. Ed è proprio nei momenti di maggiore silenzio che piccoli suoni, normalmente trascurabili, acquistano un’importanza narrativa.

Particolarmente riuscito è il passaggio dall’ambiente esterno a quello sotterraneo. Quando si scende nel bunker, la musica si fa più rarefatta, quasi assente, sostituita da suoni disturbanti: ronzii metallici, impulsi elettronici intermittenti, eco sinistre e riverberi spettrali. In alcuni momenti, si ha l’impressione che l’ambiente stesso stia tentando di comunicare con noi, attraverso segnali non verbali. L’uso di voci è limitato a brevi frasi o parole sparse, distorte e poco comprensibili, che fanno parte più della struttura sonora che di un vero dialogo.

Anche tecnicamente, il comparto sonoro funziona. I suoni ambientali sono tridimensionali, reagiscono in modo coerente agli spostamenti del giocatore e all’ambiente circostante. Camminare su superfici diverse, erba, metallo, o cemento, restituisce sensazioni sonore realistiche. L’uso del riverbero è intelligente e aiuta a enfatizzare la spazialità, soprattutto nei corridoi sotterranei e negli spazi chiusi.

Tutto ciò ci fa percepire il sound design di In Rays of the Light come un elemento di alta qualità, considerato il contesto indie e le risorse ridotte. Dmitry Nikolaev firma una colonna sonora misurata e malinconica, che evita il sentimentalismo per abbracciare un approccio quasi spirituale. Il silenzio, quando ben orchestrato, può parlare molto più forte di qualsiasi musica, ed è proprio in questo equilibrio tra suono e assenza che il gioco riesce a costruire la sua identità più profonda.

Gameplay essenziale ma giusto

Essendo un’esperienza fortemente narrativa, il gameplay tradizionale è ridotto all’essenziale per lasciare spazio alla riflessione e alla contemplazione. A prima vista, potrebbe sembrare che il gioco non offra molto da fare nel senso classico del termine: non ci sono combattimenti, non ci sono missioni strutturate, non esiste un inventario nel senso tradizionale. Tuttavia, è proprio questa sottrazione a definire il valore dell’opera, che si colloca a metà tra videogioco, installazione artistica e poema interattivo.

Il giocatore è libero di esplorare liberamente un ambiente apparentemente abbandonato: si parte da un edificio scolastico fatiscente, per poi espandersi a un cortile, un’area esterna invasa dalla vegetazione e, successivamente, a un bunker sotterraneo. Il gioco si svolge interamente in prima persona, con comandi ridotti a camminare, interagire con oggetti specifici e raccogliere piccoli indizi narrativi (biglietti, messaggi scritti, simboli, fotografie). Il giocatore è lasciato a orientarsi attraverso punti di riferimento ambientali e scelte visive molto precise, guidato spesso dalla luce.

Il ritmo non può che essere lento, quasi meditativo. Non ci sono timer, nemici né ostacoli che puniscono l’errore. Questo design è funzionale a uno scopo: spingere il giocatore all’osservazione attiva. Anche piccoli dettagli, come un graffito sul muro, la posizione di una sedia, la luce che filtra da una finestra, possono avere un valore narrativo.

Gli enigmi presenti sono pochi, e servono soprattutto a scandire il ritmo: ad esempio, trovare una chiave per aprire una porta, risolvere una combinazione numerica o attivare una leva per accedere a un’area nascosta. Non sono mai troppo complessi e si integrano in modo naturale nell’ambiente.

Parlando di world building, il gioco riesce in modo sorprendente a raccontare una storia densa senza l’uso di cutscene o dialoghi. Il livello di coerenza ambientale è elevato: ogni oggetto ha un motivo per trovarsi lì, ogni spazio trasmette una precisa sensazione. L’edificio scolastico iniziale, ad esempio, comunica immediatamente l’idea di abbandono, ma anche di quotidianità interrotta: banchi disordinati, una bottiglia rotta, un telefono che non squilla più.

All’esterno, la natura si è ripresa tutto: alberi crescono tra le crepe dell’asfalto, il muschio copre i muri, animali, invisibili ma suggeriti, sembrano popolare silenziosamente le aree vuote.

La seconda metà del gioco, ambientata nel bunker, cambia drasticamente tono. Qui il world building assume una funzione più inquietante e claustrofobica, con luci al neon intermittenti, suoni distorti, pareti spoglie che trasudano angoscia. È un mondo che suggerisce la follia, la paura, la perdita dell’umanità. L’ambiente diventa una sorta di specchio psichico del protagonista, e di riflesso, del giocatore, in cui la progressione non è solo fisica, ma anche simbolica.

Un aspetto particolarmente interessante è l’integrazione del tema della luce nel gameplay stesso. Come accennato in precedenza, il gioco tiene traccia del tempo che il giocatore passa alla luce del sole o al buio. Questa scelta influenzerà il finale, trasformando un elemento visivo, quale la luce, in una meccanica morale implicita. Senza bisogno di statistiche o scelte di dialogo, il gioco costruisce un sistema decisionale sottile ma coerente con la sua visione.

Seppur minimalista, il gameplay è quindi profondo e ricco di significato, condensato nelle sue due ore nemmeno. Chi cerca un’esperienza frenetica resterà deluso, ma chi è disposto a lasciarsi guidare da un ritmo più lento e introspettivo troverà un mondo costruito con coerenza, eleganza e densità simbolica. Il gioco non offre sfide tradizionali, ma un invito a rallentare, osservare e ascoltare.

Non per tutti

In Rays of the Light è un titolo che ha suscitato reazioni molto polarizzate nella critica e tra i giocatori, proprio per la sua natura fuori dai canoni tradizionali del videogioco. Da un lato, è stato accolto come un’opera d’arte interattiva, capace di offrire una profonda esperienza emotiva e riflessiva. Dall’altro, ha ricevuto critiche relative al suo ritmo lento, alla scarsità di interazioni e all’impatto limitato sulle meccaniche di gioco classiche.

Uno dei principali punti di forza sottolineati è la coerenza artistica e narrativa. La capacità di raccontare una storia così densa senza ricorrere a dialoghi o testi espliciti è stata lodata come un esempio eccellente di narrazione ambientale. La combinazione di atmosfere visive, suoni, e un world building solido costruisce un’esperienza immersiva e suggestiva, in cui ogni dettaglio contribuisce a rafforzare il messaggio esistenziale e filosofico del gioco. In particolare, la colonna sonora e il sound design sono stati evidenziati come elementi chiave nel creare una sensazione di malinconia e isolamento.

Tuttavia, molti recensori hanno sottolineato come l’esperienza possa risultare alienante per chi si aspetta un gameplay più dinamico o strutturato. L’assenza di sfide significative, di obiettivi chiari o di un progresso tradizionale può far percepire il titolo come monotono, o come eccessivamente lento, così come può risultare frustrante la mancanza di segnalazioni più esplicite, che rende a volte difficile orientarsi o comprendere il significato di certi elementi. Inoltre, l’interfaccia minimalista, pur funzionale, può risultare poco intuitiva per alcuni giocatori meno abituati a titoli sperimentali.

Sul fronte della ricezione pubblica, il gioco ha costruito nel tempo una piccola ma solida base di fan, appassionati di esperienze artistiche e indie che apprezzano la profondità emotiva e la poetica visiva. Per loro, In Rays of the Light rappresenta un esempio virtuoso di come il videogioco possa elevarsi a forma di espressione artistica e veicolo di messaggi profondi, al di là dell’intrattenimento puro.

Vediamo quindi come la critica riconosce a In Rays of the Light una forte identità e un valore culturale, ma ne sottolinea anche i limiti in termini di accessibilità e varietà di gameplay. È un titolo che richiede pazienza, sensibilità e una predisposizione alla riflessione, non adatto a tutti ma capace di lasciare un segno duraturo in chi ne coglie la natura.

In Rays of the Light

PRO

- Narrazione ambientale profonda e coinvolgente: il gioco racconta una storia complessa e intensa senza ricorrere a dialoghi o cutscene, sfruttando con grande efficacia l’ambiente, la luce e il silenzio.

- Atmosfera unica e suggestiva, grazie a un’ottima combinazione di art direction, sound design e illuminazione.

- Sound design e colonna sonora di alta qualità: le musiche minimaliste e i dettagli sonori contribuiscono a costruire un senso di solitudine e malinconia, potenziando l’impatto emotivo.

- Coerenza artistica e tematica, in cui ogni elemento visivo e sonoro è funzionale al messaggio esistenziale e filosofico del gioco.

- World building dettagliato e credibile: gli ambienti, seppur semplici, raccontano storie con grande efficacia e stimolano l’interpretazione personale.

- Uso innovativo della luce: la gestione del tempo alla luce del sole influenza il finale, creando una sottile scelta morale implicita.

- Esperienza intima e riflessiva, ideale per chi cerca un titolo indie che vada oltre il semplice intrattenimento.

CON

- Ritmo molto lento, che potrebbe non essere adatto a tutti, in particolare a chi cerca un gameplay più attivo.

- Gameplay minimale e privo di sfide tradizionali: la scarsità di interazioni e l’assenza di obiettivi chiari possono risultare frustranti per giocatori abituati a titoli più dinamici.

- Assenza di una guida precisa, che può causare difficoltà nell’orientarsi o capire alcuni dettagli narrativi.